|

|

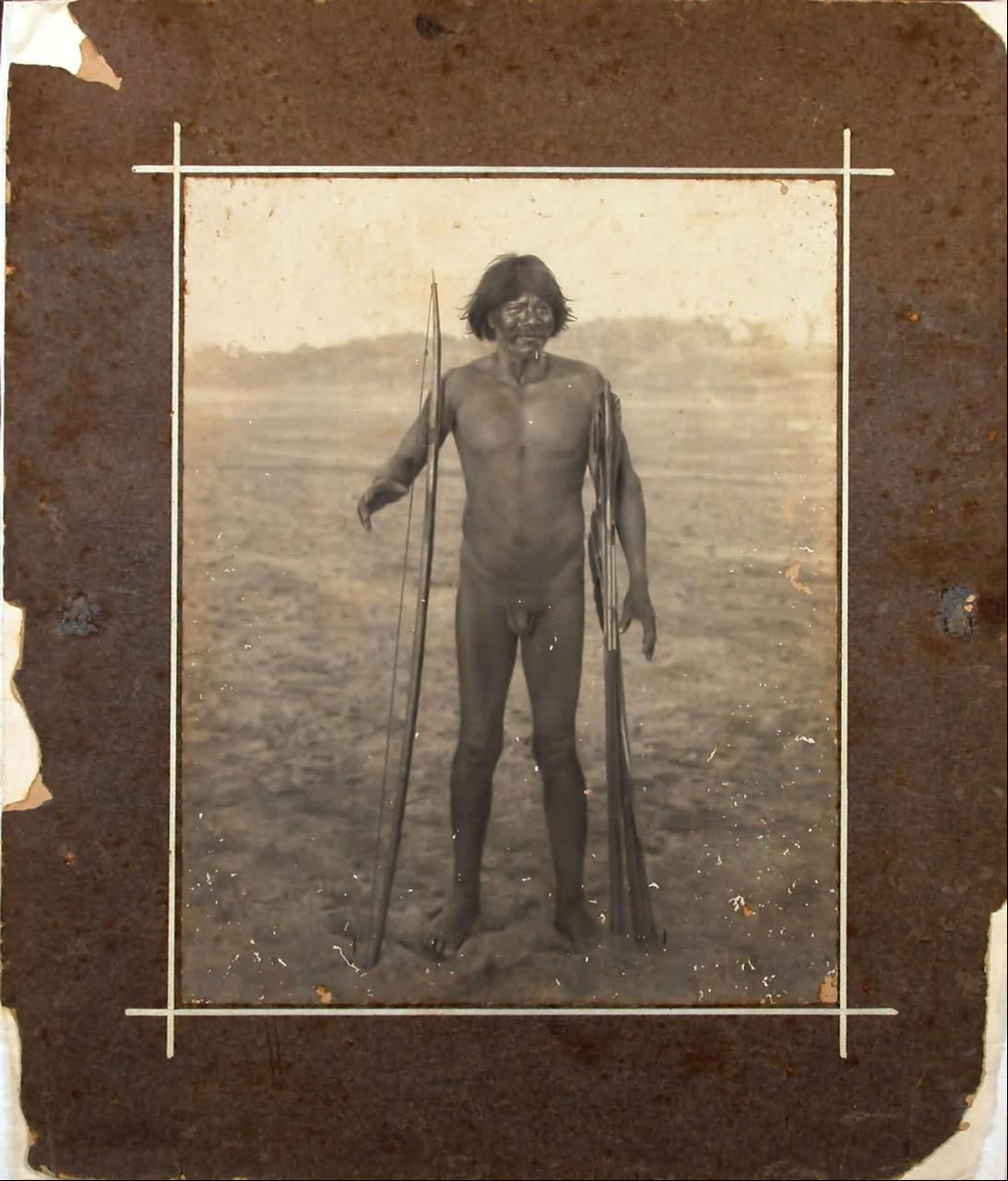

LI: Botocudo, 1890-1910. Arquivo Público Mineiro. 52652y |

Indígenas do Jequitinhonha no Século XIX: A Luta por Dignidade no Mundo do Trabalho.

por Renata Ferreira de Oliveira

A vida das comunidades indígenas na região do Rrio Jequitinhonha, situada entre o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, durante a segunda metade do Século XIX, foi marcada por desafios, especialmente com a exploração desenfreada de suas terras para a extração de recursos naturais e construção de empreendimentos particulares e estatais. A derrubada das matas e a abertura de estradas impactaram profundamente os territórios indígenas, pois afetou a subsistência e a cultura das populações locais. A extração de madeira, prática que se tornou um problema crônico na região, chegou a ser proibida pela câmara de Belmonte na Bahia, que tentava conter o impacto da exploração ilegal e predatória. O corte de madeira frequentemente envolvia trabalhadores indígenas empregados em condições subumanas.

As margens do Rio Jequitinhonha abrigavam uma grande diversidade de madeiras valiosas para o mercado. O governo baiano da época sugeria que essa riqueza natural fosse extraída com a mão de obra dos indígenas da Aldeia dos Botocudos, localizada em Rubim (atual Rubim, MG).

Inicialmente, a derrubada das matas e a abertura de estradas eram vistas pelo Estado como uma forma de “civilização” para os indígenas considerados aptos ao trabalho. Os aldeados foram frequentemente alugados por fazendeiros, com contratos mediados por padres. Vários grupos trabalhavam em troca de comida, recebendo pouco ou nada por suas contribuições na agricultura e na construção de infraestruturas.

Os relatórios anuais da Diretoria Geral dos Índios da Bahia, órgão criado por força do Decreto 426 de 24 de Julho de 1845 – Decreto que definiu as diretrizes da política indigenista do Império, estabelecendo as responsabilidades dos agentes públicos na gestão da questão indígena – destacaram a diversidade de profissões desempenhadas pelos povos indígenas. Eles atuaram como soldados, marinheiros, lavradores, canoeiros e jornaleiros, contribuíram para a construção de ferrovias, abertura de estradas, fabricação de canoas, olaria, caça, pesca etc.

Durante a segunda metade do século XIX, as condições de trabalho dos indígenas no Jequitinhonha não seguiam o que estipulava a legislação em vigor, sobretudo no que se referia à remuneração. A escravização, mesmo que proibida, foi uma realidade. Quando não submetidos a esse regime, os indígenas enfrentavam a precariedade em suas atividades laborais, o que afetava gravemente suas vidas. Denúncias feitas por eles mesmos às autoridades governamentais revelaram essa situação.

Em Belmonte, aldeados reclamaram ao governo da Bahia sobre a falta de pagamento pelo trabalho na construção da estrada de Santa Cruz para Minas Gerais. Eles relataram que, ao aceitarem o trabalho, deixaram suas famílias, em Minas Gerais, desamparadas por mais de seis meses, sobrevivendo apenas com a esperança de uma remuneração que nunca chegou.

A situação desses indígenas revelava um paradoxo: enquanto deveriam ter a liberdade de trabalhar, muitos se viam em condições que beiravam a escravização. Os pagamentos recebidos eram raramente em dinheiro; frequentemente, consistiam em comida, roupas e ferramentas. Apesar de tentarem utilizar a Diretoria Geral, o órgão que deveria representá-los para resolver questões de violação de contrato, o sucesso nessas demandas foi raro.

Em Alto dos Bois, atual Angelândia (MG), a retirada de uma força militar gerou insegurança entre os aldeados, que frequentemente enfrentavam a exploração do seu trabalho. Camilo e Domingos Gomes Leal, fazendeiros da região, escravizavam indígenas para realizar trabalhos forçados e perpetuar um clima de terror, com intuito de afetar as missões catequéticas e dispersar os nativos.

Os Gomes Leal mantinham aldeamentos particulares, apresentavam-se como filantropos enquanto buscavam autorização do Estado para explorar os Aranã. A ideia de “amansar índios” para torná-los trabalhadores, foi aceita por autoridades e pela sociedade local. Antônio Gomes Leal, patriarca da família, estabeleceu controle sobre as terras indígenas e utilizou sua influência para ganhar prestígio e manter os aldeamentos sob sua batuta. Os aldeamentos istrados por essa família funcionavam como centros de produção de mão de obra, o que facilitava a exploração dos indígenas sem maiores problemas com o governo.

Durante a segunda metade do século XIX, a situação do trabalho indígena no Jequitinhonha era alarmante. Muitos indígenas trabalhavam em fazendas em troca apenas de sustento e vestuário, e recebiam educação escolar semelhante à dos escravizados africanos. Muitas famílias empregavam-se como criadas em propriedades particulares, cujo pagamento era apenas comida.

As Diretorias Gerais dos Índios que atuaram no Jequitinhonha viam os indígenas como solução para a escassez de mão de obra após o fim do tráfico de africanos. Consideravam-nos colonos que o Estado deveria valorizar. Contudo, defendiam que a entrega de ferramentas, vestuário e alimentos, além da abertura de estradas, era essencial para o desenvolvimento dos grupos indígenas.

Diante da pressão dos indígenas, alguns Diretores Gerais enfatizavam a necessidade urgente da demarcação de terras, pois a insegurança sobre a posse poderia acirrar os conflitos. Apesar disso, o controle das elites locais sobre as terras indígenas se manteve ao longo do tempo.

No final do século XIX, a situação dos indígenas do Jequitinhonha permanecia. Os Botocudos, conhecidos como Yuc-ke-ry-rys, buscavam abrigo nas margens do rio durante um intenso período de fome. Apesar de ser um grupo formado por trabalhadores, os Yuc-ke-ry-rys, enfrentavam a pobreza, posto que seus salários se resumiam a tabaco e aguardente. As Diretorias denunciaram a brutalidade enfrentada pelos indígenas ao governo das províncias da Bahia e de Minas, afirmando que a exploração e o esbulho fundiário os levavam à penúria.

Embora se reconhecesse a contribuição dos indígenas no trabalho agrícola, os abusos persistiam com muitas comunidades enfrentando a escravização e a hostilidade, mesmo nas missões religiosas. A escravização indígena no Jequitinhonha não foi um fenômeno isolado, mas uma realidade disseminada. A promessa de autonomia estava ligada à conversão ao cristianismo, que os transformaria em trabalhadores.

Considerados mão de obra disponível para um Estado em expansão, as comunidades indígenas do Jequitinhonha não se renderam à marginalização. Apesar da exploração e precariedade, as ações indígenas, tais como o o à justiça, a tentativa de fazer valer o Decreto 426 e mesmo os conflitos armados, visavam reverter a opressão que os mantinha em condições análogas à escravização. A resistência nesse contexto revelou uma intensa trajetória de luta por liberdade, manutenção das terras tradicionais e da identidade indígena.

A tensão entre a promessa de liberdade e a dura realidade do trabalho forçado testemunha a luta por reconhecimento e direitos que esses povos travaram. A resistência indígena no Jequitinhonha vai além da preservação de terras e culturas; trata-se de uma luta por condição digna no mundo do trabalho que ali se erguia. Eles buscaram afirmar a sua identidade e autonomia em um contexto de desumanização. A história desses indígenas não deve ser vista apenas como um relato de opressão, mas como testemunho de força e determinação que ressoa até hoje. Reconhecer essa luta é crucial para construir um futuro mais justo e inclusivo para os povos originários do Jequitinhonha.

Profa. Renata Ferreira de Oliveira 5p5e43

É professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - Campus de Salinas. Autora do livro: Índios eiros do Planalto da Conquista: do massacre e quase extermínio aos dias atuais.

SAIBA MAIS:

PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. O tempo da dor e do trabalho: A conquista dos territórios indígenas nos Sertões do Leste. Salvador: EDUFBA, 2014.

OLIVEIRA, Renata Ferreira de. “O vasto teatro civilizatório”: os indígenas e o trabalho no Brasil imperial entre 1845 a1890 na Região do Jequitinhonha. Tese (doutorado) - Programa de Pós-Graduação em História Social. da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2023

OTTONI, Teófilo Benedicto. Relatório apresentado aos acionistas da Companhia do Mucuri por Teófilo Benedicto Ottoni em 15 de Outubro 1857. Rio de Janeiro: Tipografia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve e Companhia, 1857.