|

|

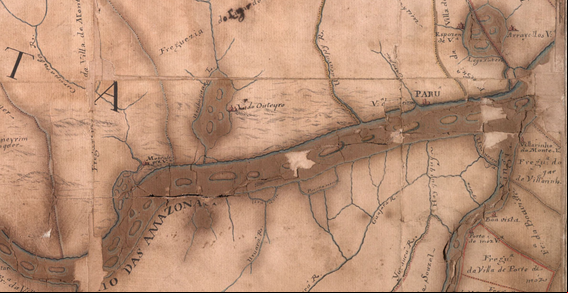

LI: Secção do Mapa Geral do Bispado do Pará (Henrique Antonio Galluzzi, 1759). 226m4q |

A canoa do negócio do sertão nas vilas do Diretório: a coroa portuguesa dependia dos trabalhadores indígenas para a exploração da Amazônia e para a coleta das prezadas drogas do sertão

por Pablo Ibáñez Bonillo

A canoa estava pronta para partir, carregada com diversos produtos da terra. Os habitantes da vila de Esposende tinham juntado quinhentas arrobas de cacau, nove cestos de peixe seco, quarenta tartarugas, trinta e seis potes de manteiga (feita com os ovos das tartarugas), vinte e quatro jabotis (tartarugas terrestres), dezenove potes de óleo de copaíba e dezesseis paneiros de castanhas. Esses e outros produtos eram o resultado do trabalho de coleta feito nos últimos meses e agora seriam transportados, sob a supervisão de um cabo da canoa, desde a vila de Esposende, situada na margem norte do Rio Amazonas e não longe da foz do Rio Xingu, até a capital da colônia, na cidade de Belém do Pará.

O “negócio do sertão”, como se conhecia essa atividade comercial, era uma prática antiga que tentou ser regularizada pelo Diretório que se deve observar nas Povoações dos Índios do Pará e Maranhão, aprovado em 1757. O Diretório consistia numa série de regras e recomendações para tutelar a recentemente decretada liberdade dos indígenas, muitos dos quais tinham vivido até o momento em aldeias dirigidas por missionários das principais ordens religiosas. No quadro das reformas ilustradas impulsionadas pelo Marquês de Pombal, as missões foram secularizadas e os missionários foram substituídos por diretores que tinham de incentivar o desenvolvimento e educação nas novas vilas e lugares do Diretório. Nesse plano, o trabalho tinha um papel fundamental tanto para disciplinar os antigos catecúmenos como para otimizar o rendimento da colônia.

Em seus 95 parágrafos, o Diretório previa várias formas de trabalho indígena. Algumas delas eram por conta alheia e consistiam em prestações de trabalho em troca de um salário para os indígenas de entre 13 e 60 anos de idade. Os indígenas tinham que ser divididos em duas partes iguais em cada vila, conservando sempre uma das metades para atender às necessidades de conservação, produção e defesa da vila. A outra metade poderia ser repartida entre os moradores para lhes ajudar nas suas atividades, fosse nas expedições de coleta de produtos no sertão ou nas plantações de gêneros como tabaco ou algodão. O governador poderia também decidir que os indígenas contribuíssem em trabalhos para o bem público do Estado. No caso de Esposende e de outras vilas da região, esses serviços tiveram a ver durante anos com o fornecimento da vila de São José do Macapá e a construção da fortaleza naquele lugar.

De maneira complementar, o diretor de cada vila devia incentivar a participação dos indígenas na agricultura e no comércio, vendendo os produtos que pudessem produzir, pescar ou coletar. Com esse fim, as câmaras das novas vilas do Diretório (e os Principais indígenas nas povoações menores) deviam organizar o envio periódico de canoas ao sertão. Essas mesmas autoridades eram as responsáveis de nomear o “cabo da canoa” entre as “pessoas que forem de conhecida fidelidade, inteireza, honra e verdade”. Depois de nomeado, o cabo tinha que firmar um “termo de aceitação” na Câmara municipal e no regresso de cada viagem, os diretores deviam realizar uma devassa para verificar se o comportamento do cabo com os trabalhadores indígenas durante o tempo ado no sertão tinha sido correto.

Voltemos agora ao porto de Esposende, onde a carga de tartarugas e cacau está pronta para partir. É o mês de agosto de 1762 e tudo parece ter corrido bem no sertão. Os envolvidos no negócio do sertão esperam agora que os produtos sejam vendidos em Belém para poder receber sua justa recompensa. Estes dividiam-se geralmente em dois tipos. De um lado, estavam os oficiais indígenas de cada comunidade (principais, capitães mores, sargentos mores), habilitados pelo Diretório para enviar um número de indígenas assalariados que coletassem em seu nome. Junto com eles, viajavam outros indígenas que trabalhavam para si próprios. Finalmente, as canoas podiam se completar nas suas viagens a Belém com os produtos recolhidos em outros momentos e circunstâncias.

O dinheiro obtido por toda aquela mercadoria era distribuído entre os indígenas, mas só depois de ter se retirado a parte correspondente aos dízimos, ao cabo da canoa e ao diretor. Com o dinheiro recebido também era preciso pagar os gastos derivados da preparação da expedição de coleta. A canoa da vila vizinha de Almeirim, por exemplo, precisou no ano seguinte de farinha de mandioca, duas dúzias de facas, sal e pimenta, pólvora e chumbo para a caça, quatro canadas de aguardente, meia arroba de tabaco, um frasco de azeite e seis pederneiras. Tudo o que era preciso para manter o numeroso grupo de trabalhadores que se instalava nas feitorias dispersas pelo interior do mato ou nas ilhas do Rio Amazonas, dedicados à coleta sob a coordenação do cabo da canoa.

O desempenho desse comércio do sertão variava em função dos contextos locais, mas em vilas como Esposende ou Almeirim o sistema das canoas do comércio parece ter funcionado com fluidez. Tanto era assim, que poucos anos depois da aplicação do Diretório, já foi preciso comprar novas embarcações maiores e mais resistentes. O diretor de Esposende teve que pedir ajuda a Belém, solicitando o envio de aço e de um oficial capaz de construir uma “canoa grande para os seus negócios e mais tráfego”. O diretor de Almeirim, por sua parte, teve que ar um crédito para comprar uma sólida canoa de madeira de angelim e itaúba, de nove remeiros por banda.

Porém, as expedições nem sempre corriam bem e às vezes as expectativas se frustravam. Em Almeirim, por exemplo, o cabo da canoa fez fracassar uma expedição. O cabo João Rodrigues Uzarte parece ter sido um dos brancos (ou mestiços) que tinham se instalado nas vilas junto com os habitantes indígenas, uma possibilidade alentada pelo Diretório para facilitar a inserção dos indígenas no sistema colonial. Uzarte, casado e carregado de filhos, atuava como escrivão da Câmara e tabelião, mas com essa atividade não ganhava o bastante para sustentar sua família. Foi por isso que solicitou o emprego de cabo da canoa. Seus vizinhos indígenas aprovaram sua proposta, mas o diretor advertiu que Uzarte não seria uma boa escolha. Segundo dizia, aquele homem não tinha noção do negócio e também não falava a língua dos indígenas, pelo que não poderia comandá-los no sertão.

Não foi preciso muito tempo para comprovar que o diretor estava certo. Apesar das recomendações, Uzarte foi nomeado cabo da canoa e partiu na sua primeira viagem ao sertão. Em poucos dias o grupo achou grandes cacauais no momento ideal da safra. O cabo estabeleceu duas feitorias e organizou o trabalho dos trinta indígenas que lhe acompanhavam. Pouco depois, porém, animado pela abundância, decidiu dividir o grupo e mandar 17 homens para coletar salsaparrilha no sertão. O grupo se negou a obedecer, dizendo que era absurdo deixar perder todo aquele cacau para ir na procura de outro produto que estava muito mais longe. Pior, a quantidade de farinha que o cabo lhes dava era insuficiente para a viagem que deveriam fazer. Mesmo assim, o cabo Uzarte insistiu e ameaçou os trabalhadores indígenas, conseguindo impor seu critério. Resignados, os expedicionários partiram na procura da salsa, mas “tanto os que foram a salsa, como os que ficaram ao cacau nada fizeram”.

De volta a Almeirim, os indígenas denunciaram os abusos do cabo. Na devassa feita pelo diretor, as testemunhas coincidiram nos seus depoimentos. Não era algo extraordinário. Heather Roller identificou 185 devassas para este período, em 36 das quais os indígenas criticavam o cabo e/ou ofereciam suas opiniões. Os habitantes das vilas do Diretório eram cientes de seus direitos e não deixavam de denunciar os abusos de diretores e cabos da canoa. Assim, não deve se confundir sua participação nas canoas do comércio e nos serviços de distribuição como uma aceitação iva da imposição colonial. Como tem demostrado Roller, os indígenas tinham seus próprios interesses para participar no comércio e nas expedições de coleta; e quando as condições não lhes resultavam vantajosas ou áveis recorriam a distintas formas de resistência, entre as quais figuravam as queixas formais.

Prof. Pablo Ibáñez Bonillo 175q10

Professor do CHAM – Universidade Nova de Lisboa e coautor, com Juan Marchena Fernández, de “Fronteras en lucha. Guerra y reformas en los imperios ibéricos (1750-1783), Sílex Ultramar, Madrid, 2023” (Madrid, 2013).

SAIBA MAIS:

Heather Flynn Roller. “Expedições coloniais de coleta e a busca por oportunidades no sertão amazônico, 1750-1800”. Revista de História (São Paulo), nº 168, 2013, pp. 201-243.

Heather Flynn Roller. Amazonian Routes. Indigenous Mobility and Colonial Communities in Northern Brazil. Stanford University Press. 2014.

André José Santos Pompeu. As drogas do sertão e a Amazônia colonial. Tese de doutorado. Universidade Federal do Pará. 2021.

Rafael Chambouleyron (org.). As drogas do sertão e a Amazônia colonial portuguesa. Centro de História da Universidade de Lisboa. 2023.