|

|

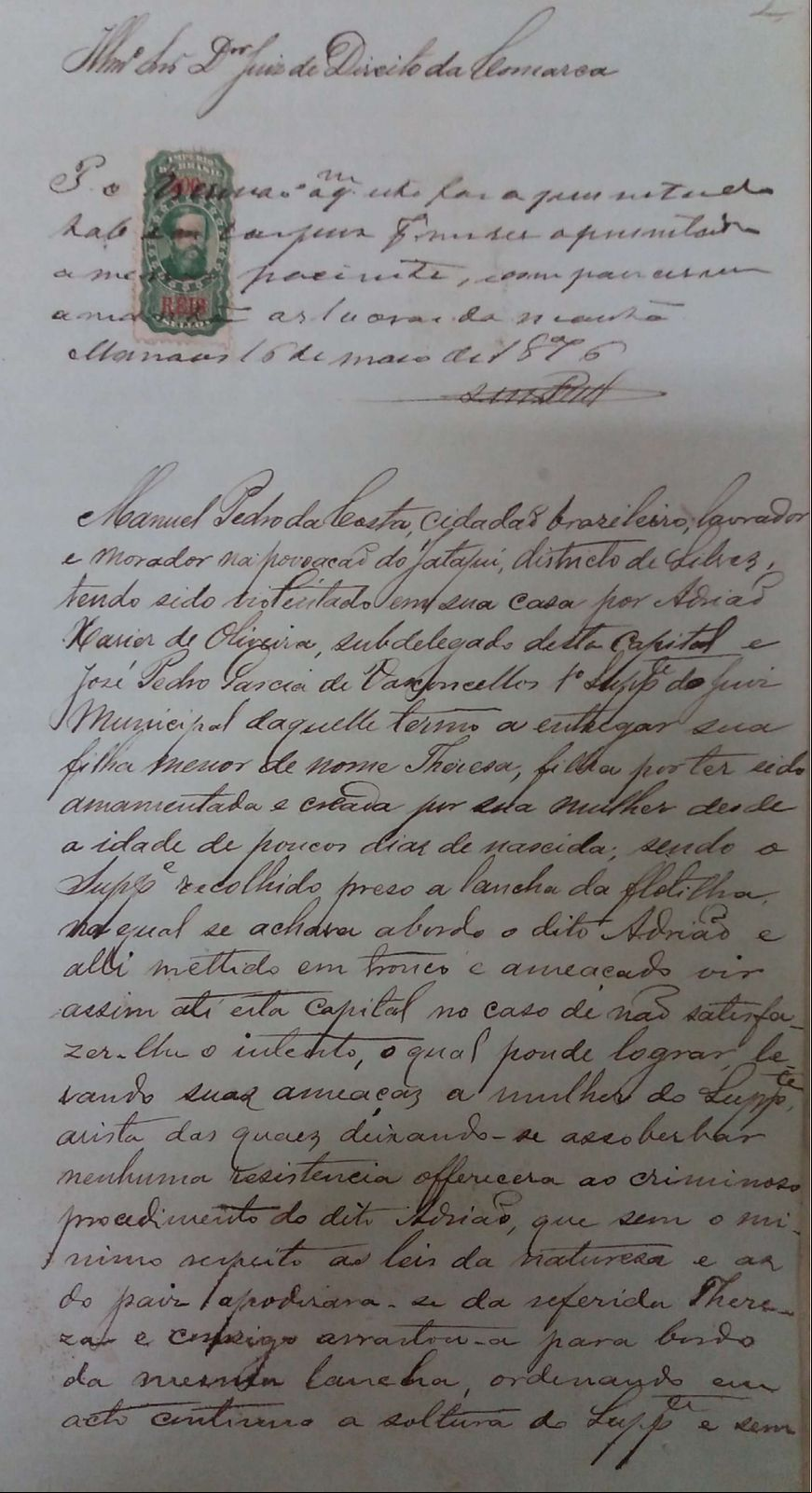

Autos de Habeas Corpus. 1876. Juízo Municipal de Manaus. Caixa: JD (05). Localização: JD.JD.PJ.ACHC1876:18(05). Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Amazonas 6j514c |

“Aqui a encomenda”: as histórias de Oriá e Sebastião e as redes de escravização ilegal de crianças indígenas nos mundos do trabalho da Província do Amazonas, século XIX

por Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira Costa

Era uma noite de chuva torrencial no Vale Amazônico, mais precisamente na Vila de Ega (atual cidade de Tefé), quando o viajante inglês Henry Walter Bates, que percorreu a região entre 1848 e 1859, estava em casa e ouviu alguém bater a sua porta. Ao abri-la, encontrou ali parado um velho indígena que, ao vê-lo, esticou seus braços empurrando uma menina indígena em sua direção e disse “aqui sua encomenda”. Em seguida, saiu andando de volta para a escuridão e desapareceu.

O nome da menina era Oriá e pertencia à etnia Miranha, habitantes da região em torno do Rio Japurá nos territórios entre Brasil e Colômbia. A criança “chegou magrinha e macilenta, molhada até os ossos e tremendo de febre” e, apesar de ter recebido alguns cuidados médicos, morreu após algumas semanas. Oriá foi levada para servir de mão de obra para Bates e o termo “encomenda”, utilizado na sua entrega, guarda a memória da violência empregada na rede de rapto, comercialização e escravização ilegal de crianças indígenas que ocorria em quase toda extensão do Vale Amazônico naquele período.

Meses antes da chegada de Oriá, o próprio Bates já tinha feito uso de outra criança como força de trabalho, quando José, seu ajudante, teria “resgatado” dois menores indígenas, “um menino e uma menina, por intermédio de um mercador do Japurá”. O próprio inglês esclarece que o termo “regatar” era um “eufemismo usado ali em lugar de ‘comprou’”. O menino indígena, descrito como “pertencido a uma tribo totalmente selvagem e nômade”, foi chamado pelo inglês de Sebastião, tinha por volta de 12 anos e tinha “a cor de cafuzo, mestiço de índio e negro”. Segundo Bates, essas crianças indígenas no geral tinham por função “encher os potes de água do rio, apanhar lenha na floresta, cozinhar, ajudar a remar as canoas etc.”.

O viajante inglês ficou com os serviços de Sebastião, que lhe acompanhava em “suas andanças pela mata” sendo responsável por capturar pássaros e lagartos em meio ao “emaranhado de galhos e folhas secas caídos das árvores”. Bates chegou a elogiar a dedicação do menino no trabalho e afirmar que “era evidente que (Sebastião) se sentia orgulhoso de servir de criado para um genuíno homem branco”. Depois da partida do viajante, o menino foi redirecionado para trabalhar com José, o ajudante antes citado, com quem ficou como aprendiz de ourives.

As histórias de Oriá e Sebastião nos permitem vislumbrar o funcionamento de uma das principais estruturas de produção de força de trabalho em voga na região amazônica durante o século XIX que tinha como base a compulsoriedade e a escravização ilegal. Essas crianças eram em sua maioria comercializadas para servirem de mão de obra nas casas da elite e alocadas nas mais diferentes atividades nos mundos do trabalho amazônico. O tráfico era feito intensamente: Henry Bates, por exemplo, detalha como Oriá chegou na “segunda leva de crianças um ou dois meses depois da chegada de Sebastião”.

O funcionamento dessa rede de tráfico era articulada sobretudo por agentes governamentais que atuavam em diferentes instituições do Estado do Brasil Império, desde subdelegados a juízes de órfãos. Em 1876, Manuel Pedro da Costa acionou o instituto-jurídico do Habeas Corpus para recuperar sua filha Thereza retirada às forças de sua casa, localizada em uma povoação no distrito de Silves, pelo subdelegado de polícia Adrião Xavier de Oliveira.

Segundo relatos do pai, de forma truculenta a autoridade policial, em companhia do suplente de juiz municipal, José Pedro Garcia Vasconcelos, haviam invadido sua casa e tentado agarrar à força a criança. Manuel Costa resistiu e por isso foi metido em troncos e ameaçado a ir preso assim até Manaus caso não os obedecesse. Como continuava a negar a entrega da criança, as autoridades mantiveram-no preso e se dirigiram para outras casas onde teriam “agarrado” uma menina de nome Lucinda, e outras duas menores de 11 anos de nome Isadora e Ana.

Ao retornarem para sua casa, a esposa de Manuel Costa, atemorizada com a situação, acabou entregando Thereza às autoridades, deixando seus pais “entregues à dor do desespero”. As meninas foram levadas para Manaus e lá depositadas no Juiz de Órfãos que as concedeu em tutela para “cidadãos da boa sociedade”. No ano seguinte, outro Habeas Corpus requerido por Joaquim Tinoco relatava a mesma ação que atingiu suas filhas Ângela e Benedita, retiradas de forma violenta de sua casa pelo tenente Emilio Augusto d’Oliveira, subdelegado de polícia e comandante do posto militar do distrito de São Gabriel da Cachoeira.

Ao chegarem à capital amazonense, a pequena Benedita foi entregue ao comerciante João Maria Laurien e a menor Ângela ficou na casa do tenente Emilio. Após alguns dias, ambos solicitaram a tutela das crianças perante o juiz de Órfãos que as concedeu prontamente. O interesse por essas meninas era informado pela possibilidade de utilizarem-nas como mão de obra nas mais diversas atividades, como do serviço doméstico das casas daqueles que as tutelavam. De toda forma, o que analisamos por meio dos relatos dos Habeas Corpus é como por meio do o ao Juízo de Órfãos e da institucionalização da tutela, a um só tempo, legalizava-se o controle sobre a mão de obra dessas crianças e se encobria os atos ilegais anteriores.

Assim como Oriá e Sebastião, as meninas Thereza, Lucinda, Isadora, Ana, Ângela e Benedita tiveram suas vidas e experiências nos mundos do trabalho atravessadas pelas estruturas de compulsoriedade e coerção. Apesar de muitas histórias chegarem às autoridades, muito pouco ou quase nada foi feito para coibir e criminalizar tais práticas. Um inquérito policial iniciado em 1881, denunciando a comercialização de crianças e adultos da etnia Apurinã realizada por Domingos Antonio Barbosa, é exemplar nesse sentido.

Uma vez apresentadas as provas e ouvidas algumas testemunhas, confirmando a ação de escravização ilegal de pessoas livres, penalidade prevista no artigo 179 da Constituição do Brasil de 1824, o promotor público Raimundo José Rebelo alegou não haver base para abertura de um processo criminal. Para justificar sua posição, o promotor alegou que tendo 55 anos de idade sempre viu praticar-se essa ação “sem que ninguém se lembrasse de classificar esse fato como criminoso”.

Utilizando de argumento baseado no costume, o promotor protegia assim, por meio de artifícios burocráticos, os agentes perpetuadores da escravização ilegal, ao mesmo tempo que se negava às populações indígenas o reconhecimento da sua liberdade e cidadania. Tais redes de produção de mão de obra herdadas da colonização atravessaram fortalecidas todo período do Estado Imperial e, como pesquisas atuais demonstram, continuaram ativas durante o século XX, estando ainda em funcionamento nos nossos dias. Analisar tais experiências é essencial para que possamos trazer à tona a existência do processo de enraizamento dessas ações para que não sejam mais perdoadas e possamos encontrar caminhos para quebrar tais padrões.

Profa. Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira Costa 1b21

É professora do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas e autora da tese de doutorado “Liberdade Fraturada: as redes de coerção e o cotidiano da exploração na província do Amazonas (Brasil, século XIX)” (Unicamp, 2022).

E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo..

SAIBA MAIS:

COSTA, Jéssyka Sâmya Ladislau Pereira. Liberdade Fraturada: as redes de coerção e o cotidiano da exploração na província do Amazonas (Brasil, século XIX). Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2022.HENRIQUE, Márcio Couto. Escravidão ilegal e trabalho compulsório de índios na Amazônia (século XIX). In: MOREIRA, Vânia Maria Losada; DANTAS, Mariana Albuquerque; COSTA, João Paulo Peixoto; MELO, Karina Moreira Ribeiro da Silva; OLIVEIRA, Tatiana Gonçalves de (org.). Povos indígenas, independência e muitas histórias. 1a ed. Curitiba: CRV, 2022. p. 501-530.

MOREIRA, Vânia Maria Losada. Kruk, Kuruk, Kuruca: genocídio e tráfico de crianças no Brasil imperial. História Unisinos, v. 24, n. 3, p. 390-404, 2020