|

|

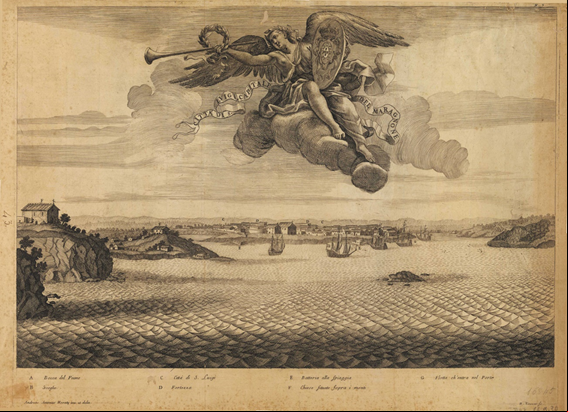

A cidade de São Luís, de Andrea Antonio Orazi, 1698.Domínio público, Biblioteca Nacional Digital 656y5c |

Rompendo silêncios e construindo narrativas: as mulheres indígenas eram parte da força de trabalho no Maranhão na segunda metade do século XVIII.

por Maria Rosalina Bulcão Loureiro

No dia 23 de junho de 1757, o governador da Capitania do Maranhão, Gonçalo Pereira Lobato de Sousa, lançou um Bando ao som de caixas pelas ruas da cidade de São Luís com o intuito de anunciar medidas e evitar desordens que poderiam ocorrer com a publicação da Lei de 1755, que restituiu aos índios a sua “antiga e natural liberdade”. Cinco dias após o lançamento do Bando, a Câmara reuniu ministros letrados, o governador e ministros da cidade de São Luís para registrar os valores arbitrados aos índios “trabalhadores e artífices”, tanto homens quanto mulheres, de modo que pudessem alimentar-se e vestir-se conforme as suas “diferentes profissões”.

A Câmara de São Luís, fazendo menção aos índios trabalhadores e artífices, voltou-se para o cálculo, estabelecimento e pagamento de salários dos indígenas que exerciam atividades mais gerais e daqueles que exerciam ofícios. Além dessas atividades, cujo cálculo variava entre serem alimentados pelo “amo” ou viverem as suas próprias custas, a Câmara também estabeleceu o salário dos artífices, compreendido nas atividades de tecelão, alfaiate, sapateiro, carpinteiro, pedreiro, ferreiros, pintores, imaginários ou ourives.

Após o estabelecimento desses salários, a Câmara de São Luís ou a elencar as principais atividades exercidas pelas mulheres indígenas. Este elemento é importante para refletir, pois estas mulheres também representavam a força de trabalho da Capitania do Maranhão, não estando restritas apenas ao ambiente doméstico, conforme a historiografia inicialmente as limitou.

A Câmara arbitrou, a princípio, o sustento das indígenas que exerciam atividades mais gerais a partir de duas condições: 39 réis por dia, se fossem sustentadas pelas próprias custas; ou 13 réis, se alimentadas pelo “amo”. No entanto, caso “concorresse no ofício de rendeira, costureira, conserveira, forneira” o valor seria de 52 réis, correspondendo ao “sustento de dois dias inteiros” ou 26 réis se fosse à custa do amo.

As atividades desempenhadas pelas mulheres na Capitania do Maranhão apresentavam forte ligação com a cultura local do algodão a partir dos ofícios da costura e renda. Além disso, está diretamente vinculada à economia da região, uma vez que o algodão era usado de várias formas: vestimenta, gênero comercializável e moeda, ou seja, os moradores valiam-se dele para todas as atividades econômicas.

A participação das indígenas na produção do algodão foi observada desde os primeiros contatos. O capuchinho francês Claude D’Abbeville, que conviveu com os Tupinambá do Maranhão no século XVII, relatou que as nativas “colhem também o algodão descaroçam-no e preparam-no com destreza; fiam com muito engenho e tecem as redes, de malhas ou lisas, por inteiro com figuras artísticas tão perfeitas quanto o trabalho dos nossos melhores tecelões”. Ao que parece, a atividade do algodão continuou sob o encargo das mulheres indígenas no século XVIII, pois em carta do Capitão General do Estado do Grão-Pará e Maranhão, Mendonça Furtado, acerca dos gêneros produzidos pela Capitania do Maranhão e Pará, considerou o cultivo do algodão “o de maior utilidade do comum, […] não se ocupando em todo o ano nele mais gente que na colheita, para o que servem mulheres e rapazes de oito anos para cima.

A relação entre o ofício das mulheres e a cultura do algodão também pode ser constatada na carta de 30 de novembro de 1757, escrita por Mendonça Furtado a Gonçalo Lobato de Sousa, governador da Capitania do Maranhão, na qual lhe foi recomendado, caso as mulheres não quisessem se sujeitar ao trabalho, por ocasião da publicação da Lei de liberdade de 1755, deveriam ser “metidas nas cadeias, na qual se lhes dá a tarefa de algodão para fiarem, da qual saem para a casa dos amos, a servirem na forma que devem”.

Embora homens e mulheres tivessem ofícios e salários definidos após as reformas pombalinas da segunda metade do século XVIII, a documentação também permite entrever que as nativas podiam ser alocadas em atividades direcionadas aos homens na ausência desses. Em uma carta dirigida ao futuro marquês de Pombal, em 1752, o governador Mendonça furtado reclama da atitude dos missionários para com as aldeadas, pois:

Depois de extinguirem quantos índios há nas aldeias, para os empregarem no seu serviço, aram ao excesso de fazerem reclutos de mulheres; meteram-nas nos seus conventos a fazerem a maior parte do trabalho que deveram fazer os servidores de pedreiros, […] como eu tenho presenciado um milhão de vezes no Convento de Sto. Antônio.

A documentação eclesiástica do século XVIII também apresenta, de forma inédita, indícios da ação de indígenas e mestiças na Capitania do Maranhão. A partir de denúncias de desvios aos sacramentos católicos, tais como o concubinato, iniciadas no Auditório Eclesiástico do bispado do Maranhão, pode-se observar, além de outros elementos, a atuação dessas mulheres como força de trabalho. Isso se observa especialmente pelos indicativos da condição jurídica na qual as indígenas e mestiças, na condição de denunciadas ou testemunhas, eram classificadas. As denunciadas do Auditório Eclesiástico estavam sob a jurisdição do bispado, cuja finalidade principal não era transformá-las em cristãs, mas fazê-las cumprir os sacramentos da Igreja Católica, uma vez que já faziam parte do seu rebanho.

No ano de 1755, uma denúncia levou Jerônimo de França e Joana “cafuza forra”, moradores da “Vila de Tapuitapera”, ao Auditório Eclesiástico. A acusação foi dirigida para “Jerônimo de França, morador desta dita Vila por andar amancebado com uma cafuza forra por nome Joana”. Três anos após, na cidade de São Luís, o oficial de alfaiate Alexandre Maurício foi acusado de viver amancebado com a “mulata” “forra da Lei”, Inácia das Serejas, “sem pejo, nem vergonha do mundo”.

Em relação aos denunciados, apenas as mulheres apresentaram classificações baseadas em qualidade e status jurídico: “cafuza forra” e “mulata forra pela Lei”. Estas classificações conferem indícios da última ter ascendência indígena, pois o termo “forro pela Lei” foi empregado após a lei de liberdade de 1755, para se referir aos nativos ou aqueles que tinham ascendência indígena materna. O termo forro, no contexto da Amazônia Colonial, se referiu aos sujeitos livres que possivelmente eram inseridos no mundo do trabalho a partir dos dispositivos contidos na legislação indigenista, tais como o sistema de repartição.

Assim, as fontes que evidenciaram as indígenas, em sua grande maioria, foram principalmente observações de exploradores, missionários, viajantes, colonos e funcionários da Coroa. Por conta disto, muitas interpretações refletiam uma perspectiva europeia e não indígena. Além do mais, uma concepção de segregação sexual dos espaços, no qual a atuação das indígenas estaria mais ligada a área da domesticidade do que o papel masculino, ligado ao mundo exterior como a caça, a guerra e outras atividades exercidas exclusivamente por homens, pode ter tornado um tanto sem prestígio a experiência social das mulheres, dado uma desvalorização universal do domínio doméstico.

Contudo, contrariamente ao que a historiografia colonial construiu ou que a historiografia indígena não conseguiu evidenciar, por ausência ou limitação das fontes, demonstra-se, na documentação apresentada, a participação dessas mulheres na Capitania do Maranhão. A participação das indígenas na sociedade colonial está sendo construída pela historiografia mais recente, levantando-se, quando possível, a resposta ou limitação que também impam por meio de suas ações.

Profa. Maria Rosalina Bulcão Loureiro 4d6t4

Rosalina Bulcão é doutoranda em História pela Universidade Federal do Maranhão e servidora do Instituto Federal do Maranhão.

E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

SAIBA MAIS:

CONCEIÇÃO, Karen Cristina Costa da. De Feiticeiras diabólicas a auxiliares na empresa missionária: as atuações das mulheres Tupinambá no Maranhão franco-ameríndio (1594- 1615). 2019. 144f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social. Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2019.

DORNELLES, Soraia Sales. Registros de Fundações, Ereções e Posses de Vilas: um olhar sobre as vilas de índios do Maranhão. Sæculum – Revista de História, [S. l.https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/58882. o em: 3 jan. 2022.

JULIO, Suelen Siqueira. Gentias da terra: gênero e etnia no Rio de Janeiro Colonial. Tese (doutorado). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2022.

LOUREIRO, Maria Rosalina Bulcão. Obedientes à Lei e tementes a Deus: ação dos indígenas na Capitania do Maranhão diante das denúncias do Auditório Eclesiástico e advento das reformas pombalinas. 2022.198f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social. Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2022.