|

|

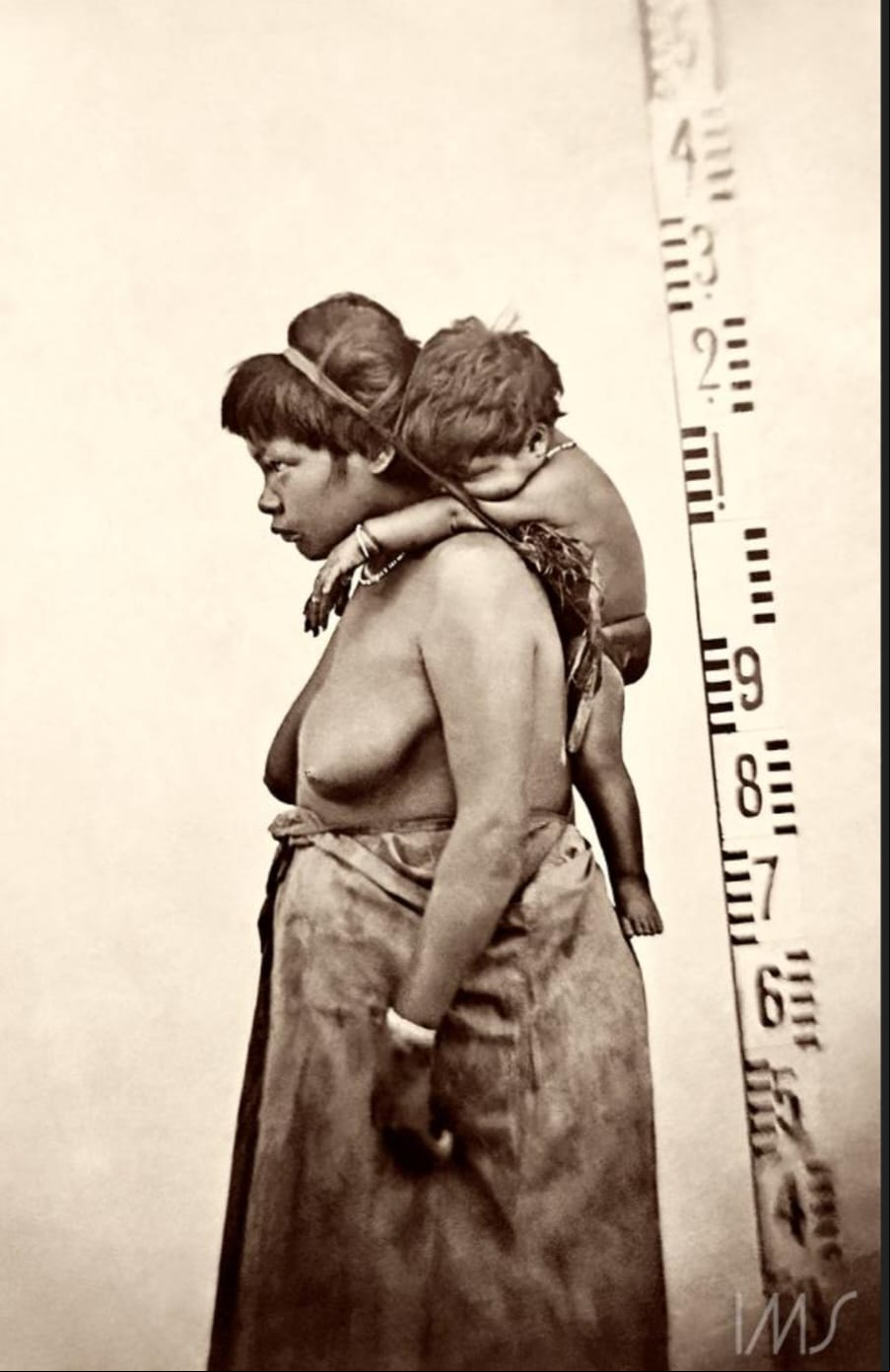

Mulher e criança indígena; denominadas como pertencentes ao povo Aimoré, também conhecido como Botocudo. Marc Ferrez, 1876. Disponível em: https://brasilianafotografica.bn.gov.br/ 3h4x3l |

Trabalhadores da Terra: escravidão e trabalho compulsório indígena no Brasil Império a partir da experiência da Província do Espírito Santo (1831-1889)

por Tatiana Gonçalves de Oliveira

“Leopoldino provou perante o Dr. Juiz municipal deste termo as condições de seu nascimento e pelo Dr. Juiz de direito desta comarca lhe foi negado mandado de manutenção de sua liberdade […].”. Jornal O Cachoeiro. Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, 18 de outubro de 1885, Ano VIII, nº42.

No fragmento acima, retirado do jornal O Cachoeiro, temos um recorte de uma denúncia feita àquele periódico sobre a situação jurídica de Leopoldino. Mas quem era esse homem? Leopoldino era um indígena livre! Embora seja redundante apontar essa condição jurídica dele de homem livre, uma vez que desde a promulgação da lei de 1831 foram revogadas as Cartas Régias de 1808 e colocou-se um fim legal à escravidão indígena no século XIX, o costume permaneceu.

Leopoldino vivia com sua mãe e tio em uma fazenda no município de Cachoeiro do Itapemirim, sul da Província do Espírito Santo. Após o falecimento de sua mãe (não se sabe quando) e do seu tio em 1885, o indígena Leopoldino foi matriculado como escravo e doado como hipoteca pelo dono daquela fazenda. Acompanhamos essa história com ajuda de poucos fragmentos narrados no jornal O Cachoeiro, mas eles evidenciam que quase no alvorecer da República, três anos antes da promulgação do fim da escravidão negra e africana, um homem livre pela sua condição jurídica de indígena estava sendo escravizado.

As súplicas de Leopoldino, narradas naquele no jornal, não foram suficientes para tirá-lo daquele cativeiro ilegal. Isso ocorreu porque, embora tenha conseguido provar ao juiz de Direito, por meio de seu registro de batismo, que era indígena e, portanto, um homem livre, lhe foi negado a manutenção de sua liberdade. O juiz agiu à revelia da lei para favorecer o fazendeiro. Esse exemplo possibilita inferir que a prática colonial de vender indígenas como escravos, inventariando-os como bens, não deixou de ser praticada no Oitocentos.

A situação de Leopoldino narrada no jornal é um exemplo de quão frágeis eram as fronteiras entre liberdade e escravidão para indígenas no Brasil Oitocentista. A limitação da liberdade garantida a esses sujeitos por distintos dispositivos legais não barrou o costume da escravidão ilegal.

Existiam outras situações em que os indígenas poderiam ser privados de sua liberdade. Leopoldino era um homem livre, não aldeado, cujas circunstâncias da sua escravidão estavam associadas à decisão de um juiz que se furtava de reconhecer a sua condição jurídica. Contudo, o cativeiro também foi uma realidade para os indígenas aldeados sob a tutela das Diretorias Gerais de Índios.

Essas instâncias foram criadas nas províncias do Império a partir do Regulamento das Missões de 1845, que inaugurou a política indigenista no segundo reinado. No Espírito Santo foi emblemática a atuação do Diretor Geral de Índios Joaquim Marcelino da Silva Lima, o Barão de Itapemirim. Ele foi reiteradamente acusado de impor o trabalho forçado aos Puri aldeados no Aldeamento Imperial Afonsino, obrigados a trabalhar nos mais distintos serviços públicos e privados (especialmente para fazendeiros aliados ao diretor geral).

Um dos trabalhos mais requisitados dos Puri aldeados era para abertura e manutenção de estradas, que eram importantes para o processo de interiorização da província, para escoamento de mercadorias e rota de comércio com províncias como a de Minas Gerais. Em muitas situações os indígenas eram enviados dos aldeamentos para esses trabalhos na companhia de algum fazendeiro local, que além de se apropriar da mão de obra dos aldeados sem pagar qualquer remuneração, muitas vezes também os infligiam algum tipo de violência. Exemplo disso foi o que aconteceu com alguns Puri aldeados no Aldeamento Imperial Afonsino levados pelo fazendeiro Bento José de Freitas para a construção de uma estrada que ligasse o aldeamento à colônia de imigrantes Santa Isabel. Contudo, os 11 Puri que foram designados pelo diretor do aldeamento para tal serviço se recusaram a partir com o dito fazendeiro porque já haviam sido maltratados por ele em outra ocasião. Essa situação evidencia a resistência desses indígenas à violência praticada contra eles e que o status de aldeado lhes conferiam alguma possibilidade de negociação, haja vista que após recusarem executar o trabalho na companhia do tal fazendeiro o presidente da Província do Espírito Santo avisou ao diretor do aldeamento para não obrigar àqueles indígenas a trabalharem na sobredita colônia.

As experiências sociais dos índios aldeados na Província do Espírito Santo sob a tutela da Diretoria Geral de Índios foram marcadas pelo descaso dessa repartição em assegurar os direitos dos aldeados previstos no Regulamento das Missões de 1845, como o de não serem forçados ao trabalho sem remuneração e terem sua dignidade protegida pelos seus tutores.

Em nenhum desses casos apresentados como exemplos, seja o de Leopoldino, indígena escravizado, ou dos Puri aldeados, sujeitos à vários tipos de trabalhos forçados, os acusados de escravizar ou usar de forma compulsória o trabalho dos indígenas assumiam que estavam praticando tal crime. Pelo contrário, utilizaram diferentes subterfúgios para burlar a prática ilegal de escravidão indígena e do trabalho forçado, a partir de argumentos de natureza moral, econômica e histórica. O exemplo da província do Espírito Santo nos leva a refletir sobre o quão frágeis eram as condições de vida de homens e mulheres indígenas no Império do Brasil, com a precarização da sua liberdade e o uso forçado de sua mão de obra, além dos processos de expropriação de seus territórios.

A população indígena foi essencial para a produção econômica da Província do Espírito Santo e para serviços essenciais, como abertura de estradas e policiamento do território. Além disso, vale salientar que a expansão colonial sobre as terras indígenas nos “sertões” e a política indigenista de territorialização dos povos indígenas em aldeamentos foram fatores que contribuíram para a expulsão e deslocamentos forçados das populações indígenas de seus territórios, forjando uma falsa ideia de que partes do Brasil eram ou até mesmo sempre foram sertões sem gente ou vazios demográficos. Pelo contrário, essas pessoas sempre estiveram ocupando esses territórios e lutando contra todo o tipo de violência a ela imposta, como o uso forçado do seu trabalho e sua escravização.

Profa. Tatiana Gonçalves de Oliveira 2c642o

É professora adjunta da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociedade e Cultura da UESPI. É também coorganizadora do livro Povos indígenas, independência e Muitas Histórias: repensando o Brasil no século XIX (2022).

E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. .

SAIBA MAIS:

DORNELLES, Soraia Sales. Trabalho compulsório e escravidão indígena no Brasil imperial: reflexões a partir da província paulista. REVISTA BRASILEIRA DE HISTÓRIA (IMPRESSO), v. 38, p. 87-108, 2018.

OLIVEIRA, Tatiana Gonçalves de. Terra, trabalho e relações interétnicas nas vilas e aldeamentos indígenas da Província do Espírito Santo (1845-1889). Tese (doutorado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2020.

OLIVEIRA, Tatiana G. de. PEIXOTO COSTA, João Paulo; MOREIRA, V. M. L.; MELO, K. M. R. S. E.; DANTAS, M. A.. Povos indígenas, independência e Muitas Histórias: repensando o Brasil no século XIX, ed.1.Curitiba: CRV, 2022

SAMPAIO, P. M. M.; HENRIQUE, Márcio Couto. História, memória e escravidão ilegal dos índios. Brasil, século XIX. In: Isnara Pereira Ivo; Roberto Guedes Ferreira. (Org.). Memórias da escravidão em mundos ibero-americanos (Séculos XVI- XXI). 1ed.Rio de Janeiro: Alameda, 2019, v. 1, p. 223-248.