|

|

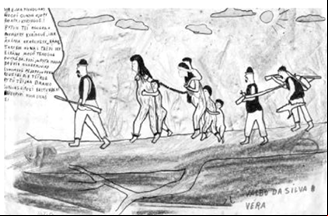

Ilustração do indígena guarani Valdo Verá Rodrigues da Silva, numa releitura da obra de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), intitulado Família Guarani capturada por caçadores de escravos (ca. 1830), litogravura colorida. BORGES, Paulo Humberto Porto. Uma visão indígena da história. Cadernos CEDES, 1999, 92-106). Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-32621999000200008. 6x1z33 |

Um pouco da história de Maria Rosa e Francisco “da Nação Guarani” Trabalho indígena e precarização da liberdade no início do século XIX.

por Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo

Mulheres, crianças e homens indígenas trabalharam muito e de diversas formas ao longo da história deste grande território onde hoje é o Brasil. Essas pessoas atuaram como intérpretes, diplomatas, peões, soldados, mediadores e escravizados, entre outros tantos trabalhos. Mas neste texto, queremos contar um pouco da história de uma mulher guarani chamada Maria Rosa e seu filho Francisco.

Maria Rosa nasceu no povo de São Miguel. Em 1813, morava na freguesia de Nossa Senhora dos Anjos, que atualmente é a cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Em julho deste mesmo ano, ela e seu filho Francisco foram a Porto Alegre, distante aproximadamente 20 quilômetros da freguesia. Francisco tinha cerca de cinco anos de idade. A razão que os trazia ao palácio do governo de Porto Alegre era a prisão de Valentim de Brito, marido de Maria Rosa e pai de Francisco. Maria Rosa vinha pedir pela soltura de Valentim. As autoridades informaram que verificariam a causa da prisão. A indígena não esperou pela lenta resposta ao seu pedido e se mudou para Santa Maria.

Em outubro, ela percorreu cerca de 280 quilômetros de Santa Maria a Porto Alegre. De volta à capital, desta vez estava desacompanhada de Francisco e com um novo problema. Contou que na ausência de seu marido, o comandante da companhia de Santa Maria, chamado André Ribeiro de Córdoba, havia lhe tirado o filho à força. Segundo Maria Rosa, André disse que queria ser como um pai para a criança. Mas apesar da aparente vocação paternal, ele tratava Francisco “como seu escravo valendo-se do seu emprego como comandante”1 , segundo a queixa da mãe indígena. O militar castigava fisicamente Maria Rosa todas as vezes que ela lhe pedia para ter Francisco de volta. A providência tomada foi expedir uma ordem para que outro comandante imediato ou pessoa de confiança de Maria Rosa fizesse com que André entregasse Francisco de volta à sua mãe. Como da primeira vez, o pedido não foi atendido prontamente: ela não teve imediatamente o filho de volta, mas recebeu “uma esmola” ...

Queremos destacar que a prisão do pai de Francisco fez com que Maria Rosa se deslocasse do aldeamento de Nossa Senhora dos Anjos para Porto Alegre, para buscar pela sua libertação. Sem alcançar seu intento, por razões que não conhecemos completamente, ela se mudou para Santa Maria. Lá, teve seu filho de cinco anos tomado para servir como escravo. Neste caso, percebemos que situações de extrema pressão, provocaram os deslocamentos de Maria Rosa, que a pam em contato com diferentes autoridades coloniais e em situações que envolveram condições de liberdade. Ou seja, ela fez uso da sua liberdade e praticou o direito de ir e vir, mas o fez porque seus parentes se encontravam privados das suas. Tais movimentações puxavam Maria Rosa para baixo hierarquia social, colocando-a, e a seus parentes, numa posição próxima a de outros escravizados e libertos. Isso não quer dizer que as condições de outras pessoas escravizadas fossem iguais àquelas que envolviam o trabalho dos indígenas, mas, por vezes, eles viveram experiências sociais semelhantes no que diz respeito à privação de liberdade. Outro aspecto importante desses jogos de poder, é que a participação de homens em serviços militares também acabava provocando o deslocamento de famílias indígenas, incluindo obviamente, mulheres e crianças, como nos mostra o caso de Maria Rosa.

Maria Rosa buscou pela liberdade de sua família e foi questionada sobre porque queria ter o filho de volta. A resposta, que pelo visto não parecia óbvia para quem a fez, foi que ela precisava ter Francisco junto de si. Não sabemos se Maria Rosa conseguiu se unir a Franscisco e Valentim novamente. Mas sabemos que o acontecido estava longe de ser uma exceção. Normalmente interpretados como atos de adoção por famílias que, quase sempre, empregavam as crianças indígenas em atividades domésticas, os casos de escravização de crianças indígenas foram frequentes. Naquele mesmo ano de 1813, Martinho Porará, um indígena da “Nação Guarani, casado com Maria Simona da mesma Nação e ambos aldeados na aldeia de São Nicolau da Vila do Rio Pardo” , reclamava através de um requerimento o sequestro de sua filha. A menor chamada Marcelina havia sido violentamente retirada de sua família para ser entregue ao tecelão Francisco Antônio de Vasconcelos, mesmo mediante os protestos contundentes dos seus pais. Martinho Porará e Maria Simona se mostraram indignados com tal atitude e estranharam o uso de tal violência para quem não era escravo. Martinho argumentou que era um vassalo livre como os demais e não merecia aquele tratamento. O casal não aceitou a justificativa de que Marcelina receberia melhor educação com a família de Francisco Antônio de Vasconcelos. Eles questionaram a alegação considerando que Marcelina também poderia ser educada em sua companhia, com a diferença de que seria tratada como filha e não como escrava, procurando se diferenciar das condições sociais impostas pela escravidão.

As experiências particulares das famílias de Martinho Porará, Simona e Marcelina, e de Maria Rosa, Valentim e Francisco demonstram situações comuns a que estiveram sujeitos membros de uma coletividade étnica e trazem outras nuances sobre as maneiras pelas quais o trabalho dos indígenas foi alvo dos interesses econômicos e políticos que buscavam se estabelecer no início do século XIX. Não à toa, cinco anos mais tarde, não muito distante dali, na cidade de Corrientes, uma liderança guarani advertiu mães brancas para que se lembrassem que as mães indígenas também tinham coração.

_________________________

1 AHRS. Fundos Militares. Requerimentos. Maço 7, 1813.

Profa. Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo 272j4t

É professora adjunta da Universidade Estadual de Pernambuco, membro permanente do PROFHIST e do PPGSDS, ambos da UPE. Integra o GT Povos Indígenas na História vinculado à ANPUH Brasil, sendo responsável pelo site e canal do GT.E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

SAIBA MAIS:

GARCIA, Elisa Fruhauf. As diversas formas de ser índio: políticas indígenas e políticas indigenistas no extremo sul da América portuguesa. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2009.

MELO, Karina Moreira Ribeiro da Silva e. O Aldeamento de São Nicolau do Rio Pardo: histórias vividas por índios guaranis (XVIII-XIX). Curitiba: CRV, 2021.

PRAIA, F. S. As comunidades guarani-missioneiras nos conflitos de independência do espaço do Rio da Prata (1810-1821). Revista Aedos, [S. l.https://seer.ufrgs.br/index.php/aedos/article/view/134371. o em: 13 abr. 2024.