|

|

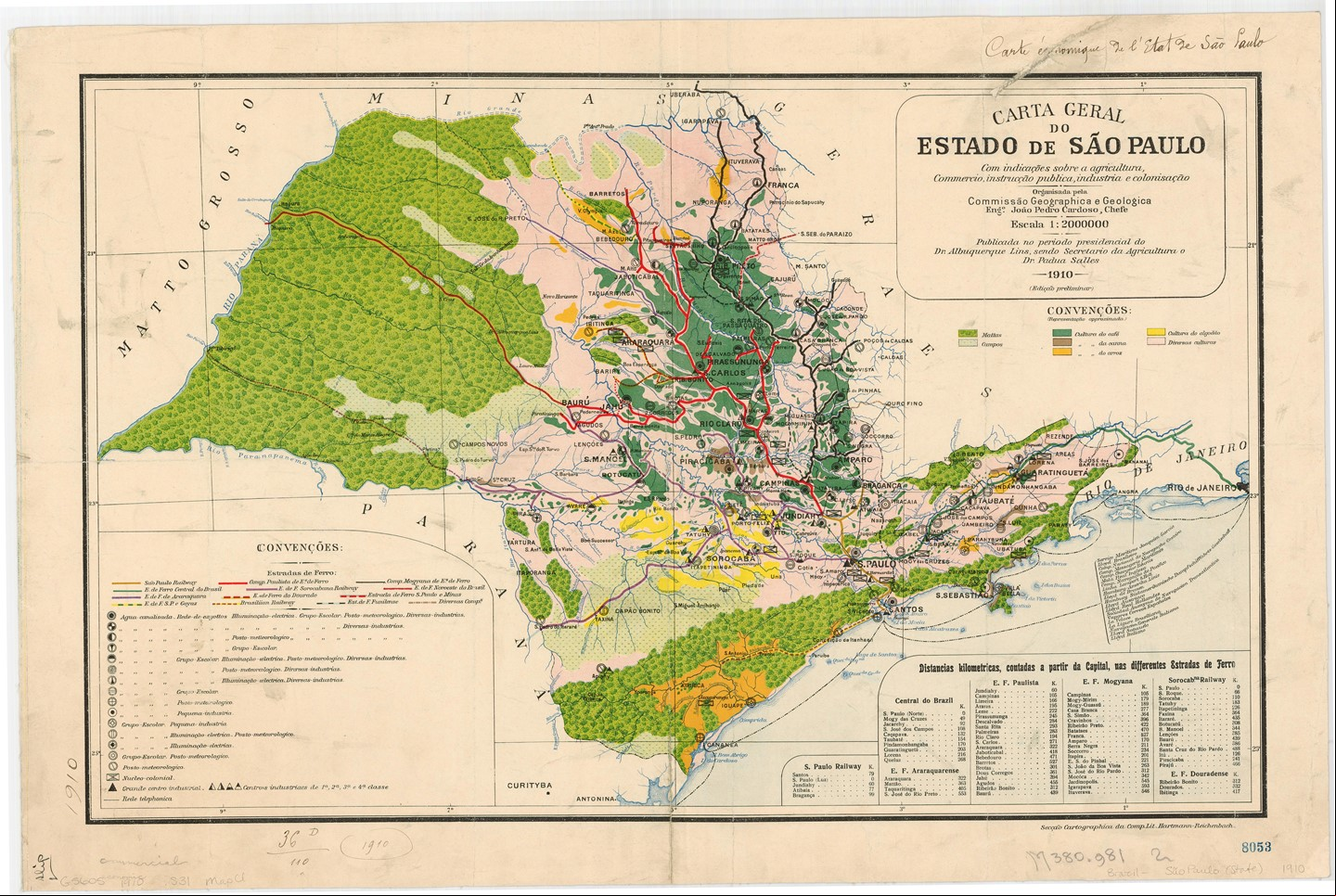

Carta Geral do estado de São Paulo, 1910. 1u4c |

Indígenas escravizados na terra do café: a força do costume em obrigar os indígenas ao trabalho foi uma realidade no Oitocentos na província de São Paulo, mesmo havendo a proibição oficial da escravização desde 1831.

por Soraia Sales Dornelles

Não estamos acostumados a falar da escravização de pessoas indígenas durante a história imperial do Brasil. Em 1831, mesmo ano da primeira lei que extinguiu o tráfico transatlântico de africanos, uma lei proibiu a escravização de indígenas aprisionados em guerras, autorizada desde o ano da chegada da família real em 1808 e com longa tradição dentro da formação colonial do país. Por que aceitamos tão facilmente que políticas e práticas sociais que mantiveram, “ao arrepio da lei”, o sistema ilegal de escravização de africanos e libertos foi capaz de impedir a escravização de indígenas?

Durante o século XIX, uma parte significativa do território do atual Estado de São Paulo possuía vasta cobertura de mata atlântica e campos. Nesses espaços, indígenas de diversos povos, como Kaingang, Guarani e Xavantes, mantinham suas relações tradicionais com os territórios e procuravam manter sua autonomia diante do Estado brasileiro. Além disso, muitos indígenas haviam sido incorporados à população da nação através de processos de origem colonial, e viviam em cidades e vilas paulistas, muitos sendo considerados pelas autoridades mestiços, misturados e afastados de suas identidades indígenas.

Havia naquele período grande interesse em ampliar as áreas de exploração agrícola, principalmente do mais destacado produto econômico de exportação do Brasil, o café. O avanço sobre essas áreas provocava inúmeros e violentos conflitos, pois a presença indígena era percebida como um entrave à modernização do país. As terras não eram o único interesse: sua força de trabalho também estava no horizonte de uma parcela de representantes políticos, intelectuais e produtores rurais, fossem eles grandes ou pequenos. Para concretizar essa meta, foram criados instrumentos legais, nem sempre voltados apenas para os indígenas, como a Lei de Terras (1850) e o Regulamento acerca da Catequese e Civilização dos Índios (1845).

As autoridades provinciais estavam plenamente cientes de que um dos fins do serviço de Catequese e Civilização dos Índios era o aumento da força de trabalho produtora, principalmente em tempos em que o governo via-se cada vez mais pressionado para abolir a escravidão africana e recorria à colonização estrangeira. Aproveitar os milhares de braços indígenas dispersos pelo interior era uma questão de grande relevância.

O Estado deveria formar aldeamentos para concentrar a população considerada “selvagem” ou “hostil”. Esses aldeamentos deveriam ser instalados próximos aos centros produtivos, e neles a população indígena deveria ser treinada para o trabalho agrícola e outros ofícios mecânicos. O objetivo era manter trabalhadores disponíveis para empreendimentos públicos e obras diversas. A lei de 1845 era enfática sobre a atenção que os Diretores Gerais dos Índios, representantes do Estado, deveriam dar ao “não constrangimento dos índios para o serviço a particulares”, observando o pagamento de seu trabalho em todas as situações.

No ano de 1853, o Diretor Geral dos Índios da província de São Paulo, o brigadeiro Joaquim José Machado de Oliveira, escreveu em uma correspondência ao Presidente da província que era comum comprarem-se como escravos os indígenas chamados selvagens, e mantê-los nas fazendas e povoações que ficavam nas matas a Oeste da província. Importante destacar que, àquela altura, a área mais avançada da ocupação estava localizada na região de Botucatu, chamada de “boca do sertão”. Mesmo chamando a prática de “bárbaro e imoral costume”, elaborou com o auxílio de fazendeiros uma tabela com os valores que deveriam ser pagos pelos homens, mulheres e crianças indígenas feitos prisioneiros nos conflitos. O valor mais caro para o “resgate dos índios selvagens que se encontram prisioneiros” seria de 60 mil réis para homens com idade entre 20 e 30 anos.

No caso aqui apresentado, o uso da expressão resgate denota o pagamento de um valor para os possuidores de indígenas escravizados ilegalmente (indenização), devolvendo-lhes sua liberdade. Assim, a expressão cujas origens remontam aos tempos coloniais readequava-se às prerrogativas legais e interesses específicos de parte da elite política paulista no Oitocentos, permanecendo, contudo, conectada à condição escrava que as populações indígenas poderiam experimentar. Havia dados, de conhecimento das autoridades, da existência de famílias indígenas e de sua “numerosa descendência” sujeitas ao cativeiro ilegal em muitos distritos de Itu, Sorocaba, Capivari, Porto Feliz e Pirapora.

A ampla e conhecida perseguição empreendida contra os indígenas nos sertões paulistas era divulgada na imprensa de grande circulação. Além de potencializar a escravização de indígenas, os conflitos também estimulavam que muitas comunidades tentassem alternativas, como a aceitação da entrada em aldeamentos organizados pelo Estado ou mesmo a busca de proteção em fazendas particulares. Nos dois casos a precarização de sua liberdade foi constante.

Em carta escrita em 1854 pelo senador Francisco Antonio de Sousa Queiroz, genro do senador Vergueiro ao Diretor Geral dos Índios, ele informava a chegada de “uma porção de índios selvagens, para mais de cem indivíduos” na fazenda Santa Izabel, no distrito de Pirassununga, que pertencia a Limeira. Outro documento do mesmo ano afirmava que um fazendeiro, dessa vez na vila de Botucatu, havia recebido índios que “apareceram ali espontaneamente” em razão de perseguições sofridas por outros indígenas. Os produtores rurais avam um contingente significativo de trabalhadores em troca da promessa de civilização dos indígenas. Já para os indígenas, havia certa margem de negociação, pois escolhiam os locais e sujeitos com os quais queriam estabelecer relações.

Podemos afirmar que as experiências de trabalhadores indígenas foram variadas, coexistindo sistemas de exploração compulsória e não remunerada com outros que minimamente atenderam às políticas oficiais que garantiam o assalariamento e sua liberdade. Os povos indígenas tinham seus próprios interesses e necessidades, nem sempre compatíveis com as regras econômicas estabelecidas. À apropriação ilegal da mão de obra indígena somava-se a expropriação de suas terras; conjugados, os dois processos aumentavam as chances de esses despossuídos serem obrigados ao trabalho em condições desfavoráveis.

Profa. Soraia Sales Dornelles 5v732a

É professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão e autora do livro “Os Kaingang e a colonização alemã e italiana no Rio Grande do Sul (séculos XIX e XX)” (CRV, 2021).

E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

SAIBA MAIS:

CUNHA, Manoela Carneiro da. Política indigenista no século XIX. In: CUNHA, Manoela Carneiro da (Org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; Fapesp, 1992. P.133-154.

DORNELLES, Soraia Sales. “Questão nacional” e direitos territoriais indígenas: abolição, colonização estrangeira, regulamentação fundiária e povos indígenas (século XIX). In: MOREIRA, Vânia Maria Losada et all (Org.). Povos Indígenas, Independência e Muitas Histórias: repensando o Brasil no século XIX. Curitiba: CRV, 2022. P.531-559.

DORNELLES, Soraia Sales. A questão indígena e o Império: índios, terra, trabalho e violência na província paulista, 1845-1891. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Campinas, 2017.

MONTEIRO, John Manoel. Negros da terra: índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.