|

|

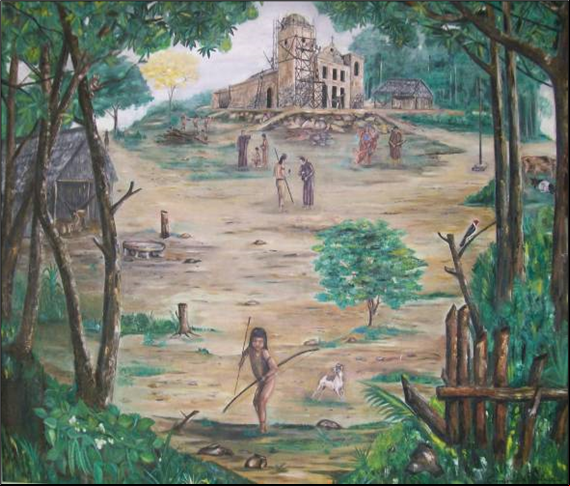

Pintura da Aldeia de Ibiapaba no Século XVIII.Autor: Ernani Pereira.Local: Centro de Capacitação Ascenso Gago.Cidade de Viçosa do Ceará, 2000. d2p63 |

Indígenas comboieiros e amas de leite: soldada da mão de obra de homens e mulheres indígenas nas aldeias missionárias e vilas pombalinas na capitania do Ceará no século XVIII

por Lígio de Oliveira Maia

Comboiar gado ou gado a pé, como se dizia, pelas veredas e estradas às praças da Bahia e de Pernambuco, era trabalho dos indígenas aldeados, depois, a partir de 1759, indígenas vilados. Nesse contexto, a vila de índios de Viçosa Real e sua predecessora, a aldeia jesuítica de Nossa Senhora da Assunção de Ibiapaba (1700-1759), nos deixaram um legado de documentos imprescindíveis à visibilidade do uso e exploração da mão de obra indígena no século XVIII.

A aldeia governada pelos missionários jesuítas mantinha certa autonomia política e istrativa, cujo rendimento da exploração do trabalho indígena era fundamental. De acordo com a legislação indigenista, o “Regimento das Missões” (1686) que vigoraria até a política pombalina da segunda metade do século XVIII, devia-se manter na aldeia pelo menos metade da força de trabalho (homens entre 13 e 50 anos), ficando a outra metade a serviço dos moradores e do Estado. O disposto no Regimento das Missões foi confirmado, em parte, em outro Regimento, o dos capitães-mores, ado pelo governador de Pernambuco, em 1706, e registrado na secretaria de governo do Ceará. De acordo com ele, devia ficar na aldeia sempre a terça parte, e o serviço dos indígenas aos moradores seria determinado pelo capitão-mor e pelos missionários.

Parece ter prevalecido a força do Regimento das Missões, base sobre a qual os moradores da ribeira do Acaraú fizeram graves denúncias contra os jesuítas. Dizia o desembargador Antônio Marques Cardoso, responsável pela devassa tirada no Acaraú, em 1745, que os moradores pagavam de quinze a vinte mil réis aos padres, quando o uso costumeiro era de oito mil réis para cada indígena usado na condução das boiadas.

De acordo com a denúncia, a aldeia não estava servindo a um de seus propósitos: o de manter o usufruto do trabalho compulsório indígena pelos moradores. D. João de Lencastro, governador geral do Estado do Brasil, respondendo aos 16 pontos sobre as missões, cuja inquirição lhe havia sido enviada pelo rei através da Junta das Missões de 12 de abril de 1702, refere-se ao trabalho na condução das boiadas. Nesse ponto, aconselhava ele que o trabalho continuasse com comboios para Bahia e Pernambuco, pois era um serviço útil não somente aos fazendeiros, mas aos próprios indígenas, pois teriam renda para vestir a si e a suas mulheres.

Sendo o serviço realizado pelos mais moços, poderiam as lavouras, nas aldeias, ser cultivadas pelos velhos e mulheres, sem qualquer prejuízo. Quanto aos salários, mencionava que por todo o rio São Francisco pagavam-se quatro mil réis a cada indígena; no Piauí, o salário era de seis mil réis, com variação de seis a oito mil réis em outras regiões. O pagamento não deveria ser na forma de diária, mas o preço devia ser estipulado pela condução da ida e vinda, pois, segundo ele, o pagamento por tempo determinado era impraticável na condução de gado, pois era sempre de período incerto.

O uso do trabalho indígena nos comboios e outros serviços ligados à pecuária era das formas mais rentáveis disponíveis aos jesuítas. Por volta de 1760, o governador capitão-general de Pernambuco reclamava que todos os anos saíam entre 300 e 400 indígenas de Ibiapaba para “factura das carnes”. Do salário combinado com os moradores, os trabalhadores indígenas ainda teriam que deixar retido com os padres cerca de 1/3 dos jornais.

O preço do salário dos indígenas, recebido pelos missionários das aldeias, é um dos mais escorregadios temas da história colonial, dada a variedade regional, com suas diferenças, por exemplo, quanto aos tipos climáticos e formas de cultura de plantio. Sem mencionar que o “costume” parece ter sido a prática mais atinente, em detrimento de uma legislação que se pretendia uniforme, mas sem possibilidade de ser aplicada devido às diferentes regiões coloniais.

No Piauí colonial, Luiz Mott apontou que o pagamento aos indígenas em campanha contra os “índios no corso” era de 400 réis por mês, pago com duas varas de pano (algodão), sendo que o valor da diária de um trabalhador escravizado, com enxada e facão, era de 160 réis. Nesse mesmo ano de 1765, uma galinha custava 240 réis; uma leitoa, 307 réis; e um frasco de aguardente não era vendido por menos de 600 réis. No Pará, houve uniformização na forma de pagamento aos indígenas apenas em 1773, aumentando para 1.200 réis/mês para serviços mais pesados (em roças, engenhos, corte de madeira, transporte de pedras, extração de drogas do sertão) e de 800 réis/mês para serviços considerados leves (domésticos, pesca e caça). Bando com o mesmo teor foi estabelecido no Maranhão e Piauí, em 1782.

Assim sendo, a variação salarial era local e definida, na maioria das vezes, pela pressão dos grupos interessados, quer fossem missionários, moradores ou os próprios indígenas. Especificamente sobre os indígenas na Serra de Ibiapaba – na fronteira entre as capitanias do Ceará e Piauí –, conseguiu-se encontrar poucos termos de contratação referentes à fase pombalina, quando houve preocupação sistematizada com a contratação da mão de obra indígena e vigilância pelos diretores. Contudo, em pelo menos um termo de contrato, registrado na vila de Viçosa Real no ano de 1767, é possível confirmar as mesmas formas de pagamento apontadas acima por Luiz Mott.

O então capitão-mor do Ceará, Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca, mandou copiar no livro de registro da câmara as cláusulas de “Como se davam índios à soldada no século XVIII”. Determinava que aqueles que não fossem oficiais, isto é, tecelão, alfaiate, oleiro, sapateiro, pedreiro, ourives etc., entre 15 e 60 anos, perceberiam um salário de 4.800 réis por ano, ou seja, 400 réis por mês e os de idade entre 12 e 15 anos perceberiam 3.600 réis anuais (300 réis/mês). Destacava, todavia, que seus “Amos” ficariam com a obrigação de lhes doutrinar, vestir, ensinar a língua portuguesa e curar-lhes as doenças. Os indígenas oficiais receberiam 100 réis por dia, mas no caso de serviços por mais de um ano teriam que ganhar 20 mil réis de jornal/ano; no caso das indígenas com ofícios de rendeira, costureira, farinheira, cozinheira e ama de leite, o valor era de 52 réis de jornal/dia.

Na Serra de Ibiapaba, se havia outras formas de manutenção que não a exploração pura e simples dos indígenas aldeados, elas não estavam colocadas nem na prática missionária nem no tempo histórico da vila de índios de Viçosa Real. Naquela sociedade de Antigo Regime, em que cada um tinha seu lugar na rígida hierarquia social, seriam mesmo possíveis outras formas de rendimentos e exploração?

Prof. Lígio de Oliveira Maia 5r1546

É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor do livro “Cultores da vinha sagrada: índios e jesuítas na missão da Serra de Ibiapaba (Século XVII)” (EDUFRN, 2017).

E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

SAIBA MAIS:

MAIA, Lígio de Oliveira. Serras de Ibiapaba: de aldeia à vila de índios: vassalagem e identidade no Ceará colonial - século XVIII. 2010. 409f. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/handle/1/22518. o em: julho de 2024.

MOTT, Luiz. Conquista, aldeamento e domesticação dos índios Gueguê do Piauí (1764-1770). Revista de Antropologia. São Paulo, vols. 30/31/32, p. 55-78, 1987-1989.

SILVA, Isabelle Braz Peixoto da. Vilas de índios no Ceará Grande: dinâmicas locais sob o Diretório pombalino. Campinas: Pontes Editores, 2005.