|

|

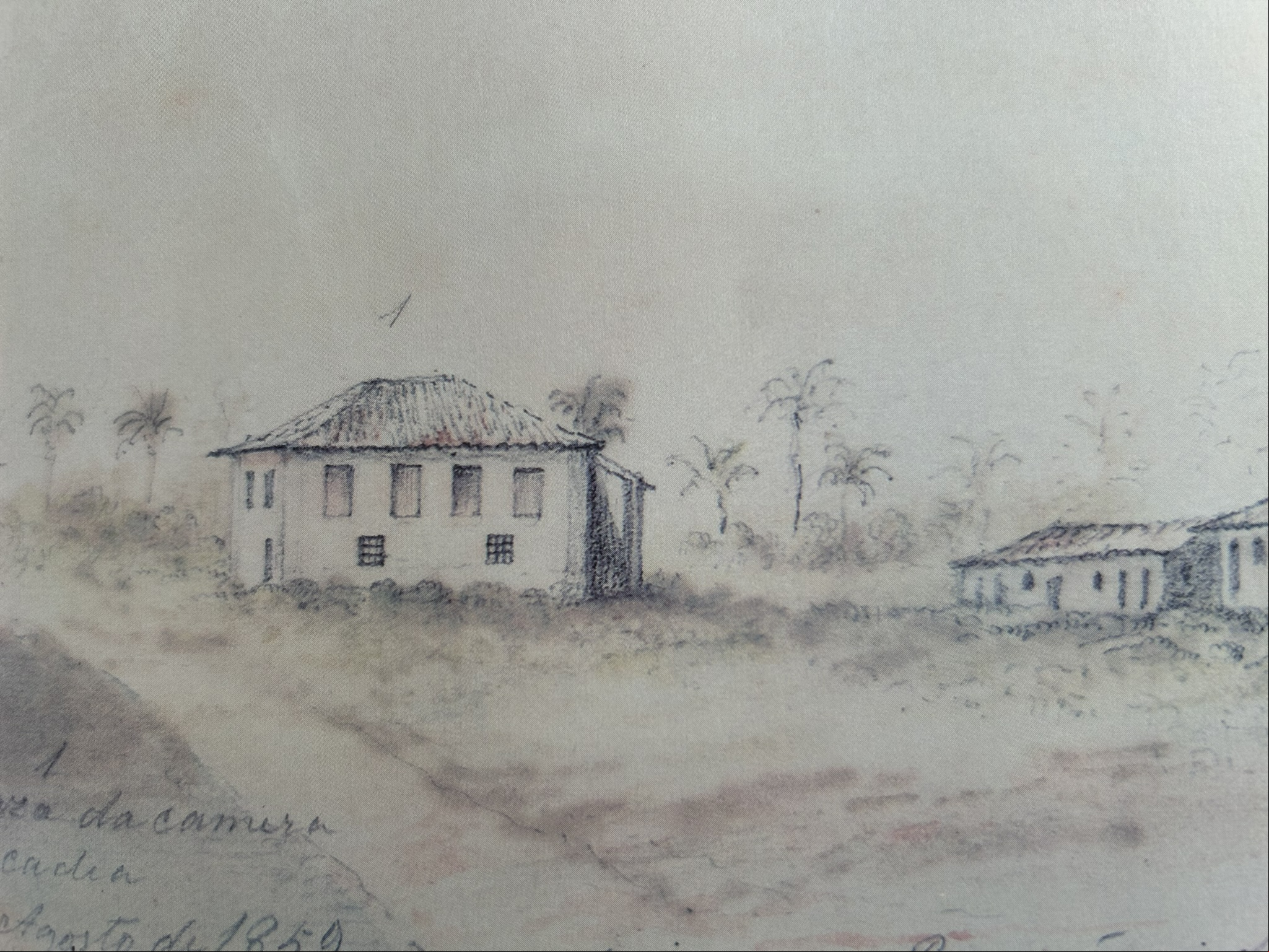

Casa de Câmara e Cadeia da vila de Messejana. José dos Reis Carvalho, 1859. BESERRA, José Ramiro Teles. Desenhos e aquarelas do Ceará oitocentista: o trabalho de José dos Reis Carvalho na Comissão Científica de Exploração (1859-1861). Fortaleza: Iphan, 2016, p. 187. 2x705r |

Os aldeamentos e o destino do Império: como a força de trabalho indígena foi fundamental para desencadear o processo de independência do Brasil no Ceará – Ceará

por João Paulo Costa

A disputa pela mão de obra indígena no Ceará foi o ponta pé inicial do processo de adesão da província à separação de Brasil e Portugal. A frase pode parecer exagerada, já que é comum ouvirmos histórias da independência focadas nos arranjos das elites. No entanto, muitos detalhes foram negligenciados ao longo do tempo por quem escreveu sobre isso. Uma das questões tantas vezes ignoradas é a disputa travada entre os povos indígenas e aqueles que cobiçavam sua força de trabalho. Estava em jogo o lugar dos indígenas nesse mundo de futuro incerto e em plena transformação.

Tudo começou em dezembro de 1820, quando eclodiu em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Vitoriosa, no mês seguinte inaugurou as Cortes de Lisboa, o novo governo do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Seus objetivos eram implantar uma monarquia constitucional e trazer Dom João VI de volta para a Europa. À medida que as novidades chegavam na América portuguesa, muitos grupos interessados nas ideias liberais pressionavam os governadores das capitanias para que jurassem a Constituição que se fazia do outro lado do Atlântico. Quem estava à frente do Ceará à época era Francisco Alberto Rubim, nomeado por Dom João VI em 1820. Sofreu com a oposição das elites econômicas da capital, Fortaleza, até ser forçado a jurar a Constituição em 14 de abril de 1821 e ser enfim destituído no dia 3 de novembro do mesmo ano.

A historiografia não comentou praticamente nada sobre um dos principais motivos para tanto ódio contra Rubim: os empecilhos que impôs à captação de trabalho indígena por proprietários. À época, ainda estava em vigor no Ceará o Diretório dos Índios, lei do século XVIII que tinha por objetivo a integração desses povos à sociedade colonial portuguesa. A legislação previa que a civilização indígena deveria se dar pela imposição do trabalho, mediada pela figura do diretor. Por isso, a função dos aldeamentos era fornecer trabalhadores para servir de aluguel em propriedades privadas ou para os governos. Atuavam em colheitas agrícolas, na coleta de mariscos, na extração de lenha, na construção de estradas e edifícios e, como eram chamados, como índios correios, transportando correspondências entre as povoações de dentro e fora da província.

O Diretório exigia que os trabalhadores indígenas fossem bem tratados e prontamente remunerados, o que era rotineiramente desrespeitado pelos próprios diretores. A esmagadora maioria das reclamações indígenas documentadas se refere a abusos nas captações para o trabalho, como agressões, atrasos nos pagamentos e envio de crianças para lugares distantes. Apesar de o Diretório garantir a liberdade, são numerosas as denúncias indígenas de que eram tratados como escravizados. Isso mostra que o projeto dos legisladores, de fazer desses povos “súditos iguais aos outros”, jamais foi itido pelas elites proprietárias. Em hipótese alguma os não-indígenas os conceberiam enquanto iguais.

Por isso, a ação do governador Francisco Alberto Rubim foi recebida com tanta indignação. A ordem fora dada em 20 de setembro de 1820, em circular enviada aos diretores dos aldeamentos. Previa que os proprietários só poderiam usufruir dessa mão de obra quando os indígenas, “de sua livre vontade”, aceitassem a contratação. No fim das contas, o que o governador pretendia era uma aplicação mais viável do Diretório. Seu projeto era criar entre os indígenas um campesinato produtivo sem o impedimento do abuso no trabalho para terceiros.

Permitir o o à mão de obra indígena apenas com a aceitação dos próprios trabalhadores tocava em aspectos muito profundos dessa sociedade hierarquizada. Não incomodava apenas pelo lado produtivo, já que essa força de trabalho era essencial. Intolerável mesmo era considerar os indígenas pessoas com tal nível de o a direitos que não mais poderiam ser obrigadas ao trabalho como antes. Falar em “livre vontade” era estabelecer uma liberdade sem as limitações para considerá-los inferiores e, portanto, que possibilitasse o o fácil e barato a sua mão de obra. Ou seja, havia um aspecto econômico, mas, fundamentalmente, também uma visão de mundo desigual. Por isso que, após a deposição de Rubim em 3 de novembro de 1821, a câmara municipal de Fortaleza assumiu como motivo de oposição ao governador a restrição à mão de obra indígena que até então o Diretório lhes facultava, sem autorização da monarquia.

A disputa em torno do o à força de trabalho indígena foi crucial para a deposição do último governador do Ceará, e deu início ao processo que culminaria com a adesão da província à independência do Brasil. Do lado indígena, desde a imposição de uma Constituição a partir de Portugal até a formação de uma Junta Provisória de Governo no Ceará, a questão do trabalho foi central. O movimento constitucional lutava para limitar o poder do rei, considerado por eles o grande protetor contra os proprietários. Além disso, a transformação das capitanias em províncias e a formação da Junta governativa correspondiam ao fortalecimento das elites que abusavam de seu trabalho. Não fora à toa que, segundo o próprio Rubim, sua medida de limitação na captação da mão de obra indígena “não agradou aos moradores desta capital, que faltava o suor dos índios para sustentar luxo e vícios, porém muito agradou os índios”.

Nos meses que se seguiram, os indígenas agiram de muitas formas para garantir que seus direitos a boas condições de trabalho fossem respeitados. Uma delas foi por escrito: vereadores indígenas de Messejana solicitaram em 15 de janeiro de 1822 que o cargo de diretor fosse substituído pelos próprios capitães-mores indígenas. Outro exemplo mais enérgico ocorreu em Vila Viçosa em 30 de julho do mesmo ano, quando mulheres indígenas agrediram e expulsaram um padre e dois diretores. Estes já haviam sido denunciado por escrito pelos indígenas anos antes por agirem com violência e tratarem-nos como escravos. No dia 22 de setembro, houve outra rebelião: em Maraguape, indígenas arrombaram as portas de autoridades gritando “contra os europeus, e a favor da liberdade dos escravos”.

Todas essas ações iniciaram e compam inúmeras manifestações pelo território cearense que se contrapunham às Cortes de Lisboa. Como culminância, em conjunto, promoveram a adesão do Ceará à causa brasílica e a deposição da primeira Junta Provisória, dominada pelas elites de Fortaleza, em 3 dezembro de 1822, substituída por autoridades do interior no dia 23 de janeiro de 1823. Tudo isso evidencia uma intensa trajetória de luta indígena na independência. Em seu projeto para o país que se formava, não havia alternativa que não a cidadania igualitária, a liberdade e a garantia de trabalho digno.

Prof. João Paulo Peixoto Costa 46h5t

É professor do Instituto Federal do Piauí, campus Floriano, da Universidade Estadual do Piauí e autor do livro “Na lei e na guerra: políticas indígenas e indigenistas no Ceará (1798-1845)” (EDUFPI, 2018).

SAIBA MAIS:

ARAÚJO, Reginaldo Alves de. A parte no partido: relações de poder e política na formação do Estado brasileiro, na província do Ceará (1821-1841). Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, 2018.

COSTA, João Paulo Peixoto. Terra, trabalho e cidadania indígena no contexto constitucional português no Ceará (1821-1822). Mundos do trabalho, v. 15, 2023.

VICENTE, Marcos Felipe. Cidadania e direitos indígenas no Ceará pós-independência – a transferência dos índios Paiaku de Montemor, o Velho. In: IRFFI, Ana Sara Cortez. ARAÚJO, Reginaldo Alves de. Independência e formação do Estado Nacional brasileiro na província do Ceará (1820-1835). Fortaleza: Imprensa Universitária, 2022.

XAVIER, Maico Oliveira. Extintos no discurso oficial, vivos no cenário social: os índios do Ceará no período do império do Brasil – trabalho, terras e identidades indígenas em questão. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2018.